تمهيد:

لم يتم النص على قاعدة لا يضار أحد باستئنافه بكيفية صريحة، لا في التشريع الفرنسي، ولا في التشريع المصري، ولا في نظيرهما المغربي. نعم، هناك إشارة ضمنية، ورد النص عليها ضمن مقتضيات المادة 218 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المصري، بشأن الأحكام العامة في طرق الطعن، والتي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي:

فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه…

وفي الحقيقة، فإن ما استنتجناه من هذا النص يجعلنا أمام قاعدة أعم من قاعدة لا يضار أحد باستئنافه، وهي أن الشخص لا يضار بطعنه. وعليه، وتطبيقًا لهذا النص دائمًا، فإن من رفع طعنًا إلى محكمة الطعن ضد حكم أو قرار قد يستفيد من هذا الطعن، ولكنه بالتأكيد لن يتضرر منه.

ورغم ذلك، فإننا نرى أن الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية يصح أن يكون سندًا لقاعدة أنه لا يضار أحد باستئنافه.

أولًا – الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية أساس لقاعدة لا يضار أحد باستئنافه:

ينص الفصل الثالث من ق.م.م على ما يلي:

يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف…

وفي نفس الاتجاه، تنص المادة الخامسة من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على أن القاضي لا يحكم إلا بما طُلب منه، وما طُلب منه وحده.

وتجب الإشارة إلى أن النصين أعلاه، المغربي والفرنسي، قد وُضعا ضمن المقتضيات التمهيدية المشتركة بين جميع المحاكم.

وهكذا، وحسب هذين النصين، فالشخص الذي يستأنف حكمًا صدر ضده من المفروض أنه يطلب من محكمة الاستئناف أن تُحسّن وضعيته إما بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله بكيفية تحقق مصلحته التي عبّر عنها من خلال مطلبه، ومن غير المتصور عقلاً أن يطلب الشخص من محكمة الدرجة الثانية أن تضر بوضعه، وإن وقع كان الطعن غير مقبول لانعدام شرط المصلحة.

ثانيًا – موقف المجلس الأعلى ومحكمة النقض الفرنسية من قاعدة لا يضار أحد باستئنافه:

يعتمد المجلس الأعلى كقاعدة عامة في تطبيق القاعدة أعلاه على الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، أما محكمة النقض الفرنسية فهي تنطلق لتقرير ذات القاعدة من المادة 562 من قانون الإجراءات المدنية، وقد جاء فيها ما يلي:

الاستئناف لا ينقل إلى المحكمة إلا المآخذ التي وُجهت إلى الحكم الابتدائي بشكل صريح أو ضمني وتلك المرتبطة بها.

الأثر الناشر للاستئناف يُطبق بالنسبة إلى الحكم كله ما لم يكن الاستئناف محصورًا في مآخذ معينة وكان قابلاً للتجزئة.

ويُطلق على القاعدة المضمنة بهذا النص – الذي لا نظير له في القانونين المغربي والمصري – “الطبيعة التحديدية للاستئناف” Le Caractère Limitatif de l’appel.

وتطبيقًا للمادة 562 أعلاه، ولقاعدة الطبيعة التحديدية للاستئناف المترتبة عليها، جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية:

ولا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تُشدد الإدانة الموجهة ضد المستأنف بناء على استئنافه وحده، ولا أن تراجع الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لصالح المستأنف عليه الذي لم يتقدم باستئناف فرعي.

ثالثًا – مدى اتصال قاعدة لا يضار أحد باستئنافه بالنظام العام الإجرائي:

يتضح من الصياغة التي حُرر بها كل من الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية المغربي، والمادتين 5 و562 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، أن هذه القواعد من صميم النظام العام الإجرائي، فهي قواعد تهدف إلى الالتزام بحدود طلبات الأطراف، وبالتالي الوقوف في وجه كل تجاوز أو تحكم يصدر عن سلطة القضاء.

ويرى جانب من الفقه الفرنسي أن هذه القاعدة الآمرة غير مفهومة جيدًا من طرف المحاكم، لذلك فإن محكمة النقض كثيرًا ما نبهت إليها من خلال قرارات جد حديثة صادرة عنها، ومن ذلك مثلًا تخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيًا من أجل التعرض (éviction) رغم أن الاستئناف قدم من جانب المتضرر المحكوم له بهذا التعويض.

ومن البديهي أن المجلس الأعلى بدوره يعتبر أن قاعدة لا يضار أحد باستئنافه من صميم النظام العام.

رابعًا – تعارض قاعدة لا يضار أحد باستئنافه مع قاعدة موضوعية أخرى من النظام العام:

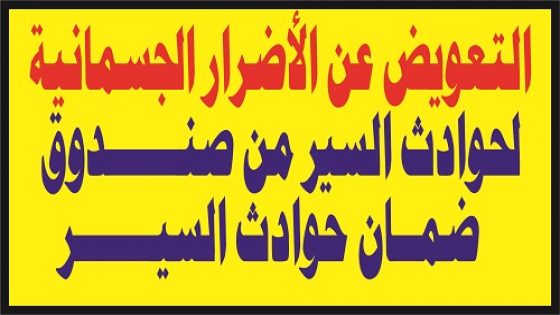

تتلخص الوقائع التي عرضت على المجلس الأعلى في هذا الصدد في أن المحكمة الابتدائية حكمت لفائدة العامل المتضرر في حادثة شغل بالتعويضات التي يضمنها له ظهير 6 فبراير 1963 بشأن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

استأنف صاحب العمل أو من يقوم مقامه الحكم الابتدائي، فتبين لمحكمة الاستئناف أن قاضي الدرجة الأولى قد أخطأ في حساب التعويضات المحكوم بها للعامل غير المستأنف، فقامت تلقائيًا بتصحيحها بكيفية يتضرر منها الجانب المستأنف.

ونستعرض فيما يلي مواقف المجلس الأعلى، انطلاقًا من التواريخ التي صدرت فيها:

1. قرار 11 فبراير 1985:

حيث إنه بمقتضى الفصل 347 من ظهير 6 فبراير 1963 بشأن حوادث الشغل فإن ما يهم دعوى الإيراد العمري يكتسي صبغة النظام العام، ولما كانت محكمة الاستئناف قد طبقت قاعدة حسابية لا دخل لإرادة الأطراف في تغييرها ولا تخضع لسلطة المحكمة في تعديلها متى كانت الأجرة الأساسية ونسبة العجز الدائم غير محل منازعة من أي طرف، وطبقت الفصل 83 من نفس القانون القاضي على تلك القاعدة المعتبرة من النظام العام، فإن لها أن تقضي من تلقاء نفسها بالإيراد العمري المستحق للمصاب طبق الكيفية الحسابية المنصوص عليها في القانون كقاعدة آمرة ولو لم يطلبه المصاب، ولا يُعاب عليها…

2. قرار 10 نونبر 1986:

حقًا، حيث تبين مدى ما نعته الطاعنتان على القرار أعلاه، ذلك أن الحكم الابتدائي استؤنف من طرف الطاعنتين فقط دون الضحية، وقد قضى لهذا الأخير بإيراد سنوي عمري قدره 8262.03 درهمًا على أساس عجز جزئي دائم قدره 80%.

وأن القرار الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي مبدئيًا مع رفع مبلغ الإيراد إلى 10032.46 درهمًا على أساس عجز جزئي قدره 90% الوارد في الخبرة القضائية بناء على طلب المستأنفتين. إن القرار المطعون فيه بحكمه هذا يكون قد تجاوز البت في حدود مطلب الطاعنتين المحدد في المقال الاستئنافي، مما يجعله معرضًا للنقض.

3. قرار فاتح يوليوز 1997:

وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة، ذلك أن القرار المطعون فيه قضى برفع الإيراد المحكوم به ابتدائيًا بعدما تبين لمحكمة الاستئناف أن المحكمة الابتدائية أخطأت في طريقة تخفيض العجز وفي اعتماد الأجرة الحقيقية، رغم أن المصاب في الحادثة (المطلوب في النقض) لم يستأنف، وعللت المحكمة ما قضت به بأن قاعدة لا يضار أحد باستئنافه لا تطبق لتعارضها مع قواعد ظهير 6/2/1963 المتعلقة بالنظام العام، وأن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون الواجب التطبيق، مع أن الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بالبت في حدود طلبات الأطراف لم يميز بين الطلبات التي تطبق عليها القواعد المعتبرة من النظام العام وبين غيرها من المقتضيات القانونية، مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه فاسدًا ومخالفًا للقانون، وهو بمثابة المنعدم التعليل المبرر للنقض.

خامسًا – ملاحظات بشأن موقفي المجلس الأعلى:

نشير في البداية إلى أن هذه القرارات الثلاثة صادرة كلها عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى، وإن كان من الواضح جدًا أن هناك اختلافًا على مستوى الهيئات التي عرض عليها الطعن بالنقض.

ونستنتج من القراءة المتأنية للقرارات الثلاثة أعلاه أن المجلس الأعلى قد اتخذ في هذا الصدد موقفين:

1. الموقف الأول:

قررت الهيئة الأولى التي أصدرت قرار 11 فبراير 1985 أن ظهير 6 فبراير 1963 من متعلقات النظام العام، وأن أحكامه تعتبر بالتالي معروضة على محكمة الاستئناف ولو لم يُعبر الخصم عن إرادته في ذلك بكيفية صريحة عن طريق عريضة الاستئناف، وأن تصحيح الإيراد لصالح العامل غير المستأنف لا تعارض فيه مع قاعدة لا يضار أحد باستئنافه.

2. الموقف الثاني:

لم يستقر المجلس الأعلى على موقفه أعلاه، إذ قرر من جديد أن القاعدة المضمنة في الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية هي قاعدة من صميم النظام العام لا تسمح مطلقًا بأن يتضرر المستأنف من استئنافه (قرار 10 نونبر 1986).

وقد أكد المجلس الأعلى موقفه هذا بواسطة قرار فاتح يوليوز 1997 عندما قرر أن القاعدة المضمنة بالفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لا تقبل أي استثناء، ولو تعلق الأمر بأحكام تتعلق بالنظام العام، كما هو الحال بالنسبة لمقتضيات ظهير 6 فبراير 1963 بشأن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وهكذا نستطيع القول ضمنيًا إن المجلس الأعلى قد تراجع عن موقفه الأول المعبر عنه بقرار 11 فبراير 1985 بقراريه المتواليين الصادرين في 10 نونبر 1986 وفاتح يوليوز 1997.

وفي نظرنا، فمادام أن المشرع نفسه لم يسمح بإضرار الشخص باستئنافه في حالات محددة كتلك التي نحن بصددها، فيجب إعمال الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية بكيفية لا تقبل أي استثناء، مع العلم أن الموقف الأخير للمجلس الأعلى هو السائد أمام محكمة النقض الفرنسية.